临海是国家历史文化名城,名胜古迹众多。其中有两处“国家级”景区不可不游,一是台州府城墙,俗称“江南长城”,始建于东晋,历史上曾多次拆毁、重建及修缮,因戚继光驻台州抗倭大捷而闻名,现为国家重点文物保护单位;二是贯穿古城南北的紫阳古街,紫阳古街是全国保存最完好的古街之一,2012年被命名为中国历史文化名街,是千年古城兴衰的见证。

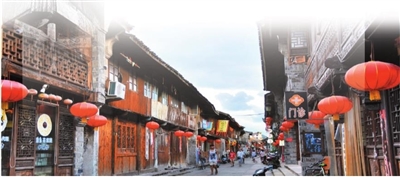

从台州府城墙的兴善门下来,就是紫阳古街的南街口。古街完整地保留了唐宋时期的坊巷格局,肌理依旧,坊墙依存,古街上的百姓世代居住于此,漫步古街,常会看到耄耋老者坐在家门口闲话白搭,或者一群孩童追逐嬉戏,古街上的商铺也多为住户根据自家便利所开,在这里,可以很直观地感受到历史的真实性,风貌的完整性,生活的延续性。

有人说,紫阳古街的珍贵,正因为它是一条“活”古街。紫阳街原本有街无名。据民国23年(1934)重修的《临海县志稿》绘制《临海县治附郭图》上,这条街没有街名的记载,而是按照古迹、人名、地名来称呼这条街的所在地。为了统一街名,抗战时期,国民党县长庄强华选择了一些名人来命名临海的街道,其中将现在的紫阳街命名为中正街,但百姓仍习惯用原来的地名称呼,中正街有名无实。1951年,临海县人民政府作出了临海城关地区街名命名的决定。在征求了社会各界人士的意见后,参照历史事实,对城关镇的街名、巷名作了统筹规划和命名,为纪念临海和平解放,将中正街改为解放街。解放街这个名称一直沿用了50多年,直到1994年1月,临海被国务院批准为国家历史文化名城,城内有志之士将解放街的历史作了详细、全面的调查研究,向市人民政府提出了建议和改名的依据、理由。1998年,临海市委、市政府将解放街改名为紫阳街。

改名紫阳街源于纪念道教南宗始祖张伯端。张伯端,字平叔,临海人,北宋内丹学家(983—1082)。神宗熙宁二年(1069),张伯端遇仙人刘海蟾传授金液还丹之诀,改名用成(诚),号紫阳山人,宣扬内丹修炼及儒释道三教一理思想。张伯端与杏林翠玄真人石泰、道光紫贤真人薛式、泥丸翠虚真人陈楠、琼炫紫虚真人白玉蟾被奉为“全真道南五祖”。著有《悟真篇》《青华秘文》《金丹四百字》等。

《西游记》中有紫阳真人救朱紫国金圣皇后的故事: “行者抬头观看,只见那:肃肃冲天鹤唳,飘飘径至朝前。缭绕祥光道道,氤氲瑞气翩翩。棕衣苫体放云烟,足踏芒鞋罕见。手执龙须蝇帚,丝绦腰下围缠。乾坤处处结人缘,大地逍遥游遍。此乃是大罗天上紫云仙,今日临凡解魇。行者上前迎住道:’张紫阳何往?’紫阳真人直至殿前,躬身施礼道:’大圣,小仙张伯端起手。’行者答礼道: ’你从何来?’真人道:’小仙三年前曾赴佛会,因打这里经过,见朱紫国王有拆凤之忧,我恐那妖将皇后玷辱,有坏人伦,后日难与国王复合。是我将一件旧棕衣变作一领新霞裳,光生五彩,进与妖王,教皇后穿了妆新。那皇后穿上身,即生一身毒刺,毒刺者,乃棕毛也。今知大圣成功,特来解魇。’行者道: ’既如此,累你远来,且快解脱。’真人走向前,对娘娘用手一指,即脱下那件棕衣,那娘娘遍体如旧。真人将衣抖一抖,披在身上,对行者道: 大圣勿罪,小仙告辞。’行者道: ’且住,待君王谢谢。’真人笑道: ’不劳,不劳。’遂长揖一声,腾空而去,慌得那皇帝、皇后及大小众臣,一个个望空礼拜。”

众所周知,《西游记》许多情节都有尊佛贬道的嫌疑,但“紫阳真人”却罕见地以救人于危难的正面形象出现,其名望和地位在吴承恩心中可见一斑。

关于张伯端的生平事迹,清《临海县志》中记载了这样一段文字:“宋,张用诚,邑人,字平叔。为府吏,性嗜鱼,在官办事,家送膳至,众以其所嗜鱼戏匿之梁间。平叔疑其婢所窃,归扑其婢,婢自缢死。一日虫自梁间下,验之,鱼烂虫出也。平叔乃喟然叹曰: ‘积牍盈箱,其中类窃鱼事,不知凡几!’因赋诗云: ‘刀笔随身四十年,是非非是万千千。一家温饱千家怨,半世功名百世愆。紫绶金章今已矣,芒鞋竹杖任悠然。有人问我蓬莱路,云在青山月在天。’赋毕纵火,将所署案卷悉焚之。因按火烧文书律遣戍。”

张伯端因焚烧文书被谪戍岭南后,对官场不再抱以期望,便在云水(今广东乐昌县)一带访道。机缘巧合之下遇到了在桂州任职的余杭人陆诜,就跟在陆诜帐下。熙宁二年(1069),陆诜改任成都,张伯端随同前往,后来在成都遇到仙人刘海蟾。刘海蟾乃是钟离权、吕洞宾之徒,仙法高深,张伯端得刘海蟾传道, “以夙志不回,初成愈格,遂感真人授金丹药物火候之诀”。陆诜死后,张伯端失去依托,于熙宁三年(1070年)自成都返回故里,传道授徒。回临海后,张伯端“筑室于山青水绿之中,乃扬罄然而怡怡然,若有所得”。但因丹法“三传非人,三遭祸患,学者多为逐名利”,于是萌发了著书传道的想法。熙宁八年(1075),张伯端在临海著成《悟真篇》。 《悟真篇》是汉代魏伯阳《周易参同契》之后又一本重要的丹经著作,其地位与《周易参同契》不相上下,可以说同为丹经之祖,是道教内丹丹法的主要经典之一,被奉为道家必修之课。

著书后,张伯端再次离开临海,传道天下。并遵陆诜遗嘱,前往荆南(今湖北江陵)得转运使马处厚资助, “择兴安之汉阴山中(今陕西省紫阳县紫阳洞)修炼”。

张伯端晚年再次回到临海,归隐于百步岭(今临海百步)潜心修炼。元丰五年(1082),99岁高龄的张伯端“天炎浴水中”,趺坐而化。留有《尸解颂》: “四大欲散,浮云已空。一灵妙有,法界圆通。”弟子“用火烧化得舍利千百,大者如芡实,色皆绀碧”。

百步岭的乡里在其羽化处立碑,刻“紫阳化身处”,并将村名改为“仙人村”,沿用至今。百步岭也曾一度称为百岁岭,以纪念张伯端百岁而化。南宋庆元三年(1197),台州郡守叶筑将城内黄牛坊桥改为“悟真桥”。明嘉靖四十四年(1565),台州府推官张滂在百步修建紫阳庵和纪念碑石,并题“重修紫阳题诗碑记”。

清雍正十年(1732),雍正帝因为“梦一天台山道士乞住居地”,派人查清始末后,下诏于临海城关张伯端故居处和城北百步岭张伯端仙化处建紫阳道观,并兴修城内悟真桥、悟真坊、奉仙坊、迎仙坊,更御题敕建紫阳道观碑文。事情的前因后果,清《宫中档雍正朝奏折》第十九辑记载: “臣思紫阳真人显迹神奇,葛仙翁历着神异,皇上圣心既有愿力,此即两仙运会重兴之期。诚如圣谕,宜为整理振兴,以志千古之盛。所有台州府城之紫阳楼当复旧观,元坛庙应为移建;悟真桥、坊俱宜兴修。”民国《临海县志》卷三十五也对此事作了详细记载,称雍正帝“下抚臣查访,时天台桐柏宫方被豪族占据,嚣讼多年。抚臣上其案,乃命工部主事刘长源来山督造,抚臣别委朱观察伦瀚同监人工。以用诚故居在璎珞街,又俗传百步溪为用诚羽蜕处,两处各建观宇,竖御制碑文,天章焕烂,辉映江山”。

城关的紫阳道观旧址位于今紫阳街西侧老教委处,新中国成立前后被拆毁,幸而雍正帝御题石碑仍保存完好,现存于临海博物馆东湖石刻碑林。碑高为一丈一尺六寸,宽二尺九寸。额题“道观碑文”四字,碑文行书,12行,行46字,字径五厘米。内容为: “性命无二途,仙佛无二道。求长生而不知无生,执有身而不知无相法身,如以箭射空,力尽不堕,非无上至真之妙道也。佛祖云: ‘外其身而身存。’岂非世尊无我而有我之旨乎?又云: ‘观空亦空,空无所空。所空既无,无无亦无。无无既无,湛然常寂。’夫此湛然常寂,岂非常乐我净之妙谛乎?彼夫滞壳迷封,痴狂外走者,乌能测知万一万哉!大慈圆通禅仙紫阳真人张平叔,著《悟真篇》发明金丹之要,自序以为是乃修生之术。黄老顺其所欲,渐次导之,至于无为,妙觉达摩六祖最上一乘之旨,则至妙至微,卒难了彻,故编为外集,形诸歌颂,俟根性猛利之士,因言而悟。于戏!若真人者,可谓佛仙一贯者矣。”

(未完待续)