□市一医院神经内科 倪桂莲

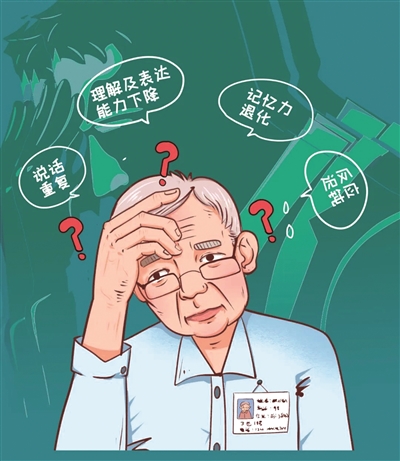

我们总会听到身边的老人感叹:“哎呀,人老了,记性也变差了。”许多人都觉得,人老了就难免“犯糊涂”,是自然的生理老化现象,大家都会这样。殊不知,这背后可能隐藏着一种神经退行性疾病——阿尔茨海默病的早期信号。一旦患上这种疾病,人的记忆力、思维判断能力等,会像被脑海中的“橡皮擦”慢慢擦去一样,对过去的回忆和对现在的认知逐渐丢失,最终不复存在。

痴呆症就是阿尔茨海默病吗?

痴呆症是一种临床综合征,并非单一疾病,而是影响记忆、思维和社交能力的一系列症状的总称。它包含多种类型,如脑血管性痴呆、路易体痴呆、额颞叶痴呆等。阿尔茨海默病是其中最常见的一种,典型表现为进行性记忆下降,也可能伴随语言、执行、视空间功能下降以及行为异常,就像大脑中悄悄下起“记忆的雪”,逐渐覆盖熟悉的路径。但早发现、早干预,可以延缓冰雪蔓延的速度。

阿尔茨海默病发病率高吗?

全球大约每3秒就新增1例痴呆患者,阿尔茨海默病的风险随年龄增长显著增加。在我国,60岁以上人群中约有983万人患有阿尔茨海默病,85岁以上人群的患病率急剧上升。女性的患病风险和疾病负担显著高于男性,中国女性患病率约为男性的1.8倍,死亡率更是男性的2倍以上。在80岁及以上女性中,患病率高达25527.2/10万(约每四位老人中就有一位患病)。《“健康中国2030”规划纲要》和《应对老年期痴呆国家行动计划(2024—2030年)》等政策已将痴呆防治纳入国家战略,旨在推动早期筛查、干预和诊疗体系建设。“阿尔茨海默病早防早治,守护认知”是现代老年健康管理的核心理念之一,也是今年老年痴呆日的主题,强调从被动治疗转向主动预防和管理,意义重大。今年,台州市已将脑健康早筛纳入民生实事工程。

阿尔茨海默病的危险因素有哪些?

阿尔茨海默病的危险因素可分为不可控因素和可控因素。

不可控因素

年龄:这是阿尔茨海默病最大的危险因素,大多数散发性患者在65岁以后发病,发病率和患病率随年龄增长而升高。

性别:女性患病概率比男性更高,这可能与女性寿命较长、高龄人群中痴呆发病率更高有关。

家族史:如果一级亲属(父母、兄弟姐妹)中有人罹患阿尔茨海默病,其发病风险会增加10%至30%。

基因:载脂蛋白E4(APOE4)等位基因是重要的危险因素,携带一条APOE4等位基因的人患病几率是正常人群的2至3倍,携带两条则高达8至10倍。

可控因素

血管相关危险因素:高血压、糖尿病、血脂异常、超重或肥胖、吸烟、有害饮酒、心脑血管疾病等,均会增加患病风险。

社会心理因素:教育程度低、抑郁状态、睡眠障碍、缺乏休闲活动等,都可能增加发病风险。相反,保持社交活动、进行智力和体力活动,有助于降低风险。

生活方式:缺乏运动、高热量高脂肪饮食、长期熬夜等不良生活习惯,可能增加患病风险。健康饮食(如地中海饮食)、规律运动、戒烟限酒等,有助于预防。

头部外伤:特别是伴随意识丧失超过30分钟的严重脑外伤史,可能增加发病风险。

阿尔茨海默病就是记性不好吗?

很多人对阿尔茨海默病的印象停留在“老年痴呆”或“记性不好”,但它的病程远比想象中复杂。阿尔茨海默病是一个连续谱系,从临床前阶段(无症状但大脑已开始变化)、轻度认知功能障碍(MCI,有轻微症状)到痴呆早期、中期、晚期完全失能的渐进过程。这个过程可能长达15至20年。整个病程不仅考验患者的大脑,也挑战着家人的耐心与爱。超早期是察觉和干预的黄金期,早期是确诊和管理的起点,中期是支持与陪伴的考验,晚期则是生命的谢幕。了解这个过程,或许能让我们更早采取行动,延缓疾病的进展,甚至为患者留住更多珍贵的时光。

阿尔茨海默病早防早治的要点有哪些?

形成健康生活方式:培养运动习惯和兴趣爱好,保持健康饮食,戒烟限酒,多学习,多用脑,多参加社交活动,保持乐观心态,避免与社会隔离。

降低患病风险:中年肥胖、高血压、糖尿病、卒中、抑郁症、听力损失、有痴呆症家族史者,更应当控制体重,矫正听力,保持健康的血压、胆固醇和血糖水平。

知晓阿尔茨海默病早期迹象:例如很快忘掉刚刚发生的事情,完成原本熟悉的事务变得困难,对所处的时间、地点判断混乱,说话、书写困难,变得不爱社交,对原来的爱好失去兴趣,性格或行为出现变化等。

及时就医:老年人若出现阿尔茨海默病早期迹象,家人应当及时陪同其到综合医院的老年病科、神经内科、精神/心理科、记忆门诊或精神卫生专科医院就诊。

积极治疗:药物治疗和非药物治疗可以帮助患者改善认知功能,减少并发症,提高生活质量,减轻照护人员负担。可在专业人员指导下,开展感官刺激、身体和智能锻炼、音乐疗法、环境疗法等非药物治疗。

做好家庭照护:家人应掌握沟通技巧、照护技能以及不良情绪的调适方法,在日常生活中协助而不包办,有助于维持患者现有功能。应为患者提供安全的生活环境,佩戴防走失设备,预防伤害,防止走失。

维护患者的尊严与基本权利:注重情感支持,不伤害其自尊心,沟通时态度和蔼,不轻易否定其要求。尊重患者,在保障安全的前提下,尽可能给予患者自主权。

关爱照护人员:患者的照护人员身心压力大,需向照护人员提供专业照护培训和支持服务,维护其身心健康。

营造友善的社会氛围:加强社会宣传,减少对患者的歧视,关爱患者及其家庭,建设友好、包容的社会环境。