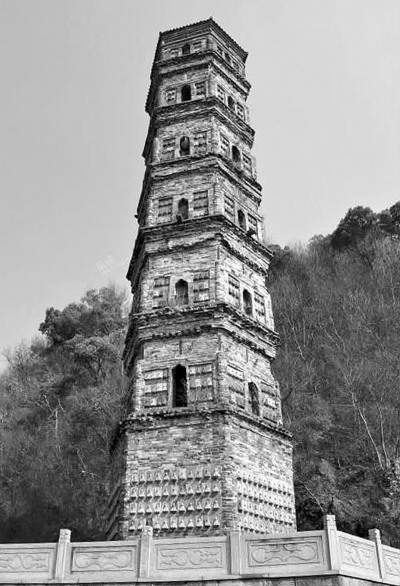

编者按:在国务院5月3日核定并公布的第七批全国重点文物保护单位中,我市位于巾山西麓龙兴寺内的千佛塔文物保护单位榜上有名。千佛塔是台州境内现存唯一的元塔,六面七层,约30米高,楼阁式砖木混合结构,面面有龛,每面都模压烧制之佛像砖贴面,共有佛像1003尊,故名千佛塔。在国际上,也有一定的影响,日本常盘大定在其所著的《支那佛教之研究》称,千佛塔“巍然雄豪的风姿还依然存在,特别是壁面的千佛砖,进一步体现了它外观的庄严美”。

如果你乘车,远远见着层峦叠嶂、山色清奇,心里不禁会暗暗叫美,车绕山而行,由远而近,可以见山石耸立或绿意葱茏,中有杂花生色,车又由近而远,你回过头来会觉得这山景或许有点什么缺憾,低头一想,原来心内缺憾是:未见山林间露出尖尖的塔顶。原来,有佳山水处必有塔圣所在,这样的情景搭配,在人们的心里似乎已经成为了定式。

一、佛塔的起源与传入

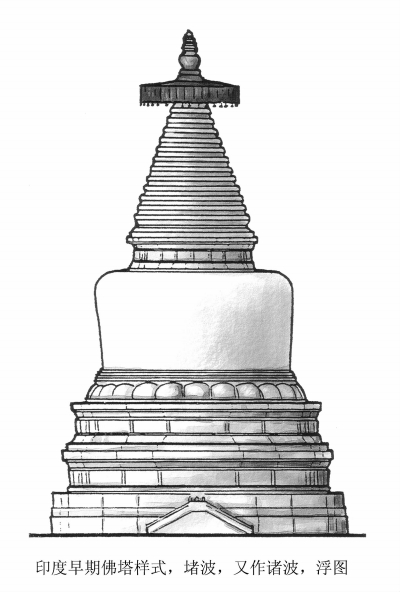

佛塔起源于古代印度,是为天竺国的“胡物”,梵文称作“Stoup”,中文译为“堵坡”或“窣堵坡”。在《西游记》中唐僧师徒西天取经路上,就有这么一场拜塔、扫塔的情节,而玄奘《大唐西域记》中有载一段传说,公元前468年当佛祖释迦牟尼将要灭度时,弟子哀思,言欲造一座建筑以纪念始祖,请示之,佛祖即以僧衣铺地,盖上半球形的饭钵,钵上立一锡杖,示意窣堵波的样式。据说佛祖去后,其舍利由当时古印度的八大国王分取,建立八座窣堵波以供养。至公元前273年-232年,孔雀王朝第三代君主阿育王时更是大张佛教为国教,修建起众多窣堵波,盛时竟有八万四千塔,专供佛祖之舍利,伺天下佛徒供养。后来,诸多高僧遗物、骨灰以及佛像和佛经也被供奉在佛塔中,为其增添了许多纪念价值。恐怕那时的人们觉得,只有高耸威武的宝塔,才有资格盛装这些神圣之物,如同西方的哥特式教堂同样高耸入云的尖顶建筑,也许宗教的意味在于高远空灵的尖顶寄托了人们对天际的向往吧。

“窣堵坡”随着佛教传入中国后,迅速地融进了中国传统文化元素,成为具有中国特色的高层纪念性建筑。将近两千年的岁月中,佛塔的建筑形式、材料结构,甚至在用途方面都起了很大的变化,两汉时期,印度佛图就嫁接在中国的楼阁上,而成楼阁式塔。到南北朝时,从建筑形式到象征意义都发生了很大的变化,开始全面走向中国化,建筑材料上,唐宋之后逐渐由木塔结构转而砖石结构,甚至有的塔开始脱离佛教的范畴,成了新的建筑物,或镇风水、兴水运,或望敌情、观景色等,不过万变不离其宗,之所以称作塔,仍然与其不变的建筑组成部分相关:如地宫、塔基、塔身、塔刹。

而佛塔,其意义更多的应该是出于形而上的缘故。甚至,多数地方佛塔的建造多多少少与“窣堵坡”的传说一样,有着神奇之所在,例如,唐朝书法家颜真卿的《多宝塔碑》(唐岑勋撰文,全名《大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑文》),就以庄严肃穆的笔调传述了多宝塔的建造神话,传说禅师楚金,于静夜持诵《多宝塔品》时,“忽见宝塔,宛在眼前,释迦分身,遍满室界。”在神迹的启发下,禅师于是誓建兹塔,为期六年。从选址到建成,无不有神助。“自三载……前后道场,所感舍利凡三千七十粒。至六载,欲葬舍利,预严道场,又降一百八粒。画普贤变,于笔锋上,联得一十九粒,莫不圆体自动,浮光莹然”,而佛塔的形状,真是美丽,“岳耸莲披,云垂盖偃,下崛以踊地,上亭盈而媚空,中其静深,……重檐叠于画,反宇环其璧,坤灵以负砌”。

此塔如今早已荡然无存,不过,临海的多宝塔(又名千佛塔)虽然晚于其后,其貌却可以让我们想见当年佛塔的盛况。

二、巾山群塔——一山四塔

座落在灵江畔,古城墙旁侧的巾山风景区,古木披荫,胜迹棋布,从龙兴寺拾阶而上,途中山林幽静,偶有鸟语,阳光投射到树间道旁,斑驳的零金碎玉般,恍惚世外,闹市中有如此佳境,无怪乎据闻清初官吏郭曰燧临行卸任前,一定要索人绘制《巾山图》带走,以至于被人揶揄为“只有巾山抬不动,临行收入画图中”。

巾山的形成,相传是一位名为皇华真人的道士修真仙去时,遗落于此地的头巾幻化而成。而山上的华胥洞是道士华胥子在临海炼丹时的居所,为巾山现存最早的“古迹”。这座因道教而起源的山,高不过100米,却显出海纳百川的胸怀,容道观、佛寺、佛塔于一体,倒真显示了中国人宗教观念的博杂和融通。

巾山一山四塔——多宝塔、东西两塔及南山殿塔,也是佛塔演变的活生生例证:元明清形貌皆存。东、西塔始建于唐代,分别位于巾山两峰之巅,东(大)塔又称万年塔,《嘉定赤城志》云:“双峰如帢帻,其顶双塔差肩屹立”,证实南宋时双塔风貌俨然,塔原为砖木混合结构,明正德年间,因大火致塔外表的木构部分悉被烧毁,清咸丰年间塔完全毁圮,现存的塔为同治四年(1865年)台州知府刘璈命庠生大田赤水人徐万年等重建,如今内壁塔砖上依然存有篆书铭文。多宝塔建于元代,坐落在巾山西麓,因塔的各面面砖和壁龛上刻有佛像(原有佛像1003尊),故又名千佛塔。南山殿塔位于西峰西南侧的南山殿前,形式、结构与东西塔相似,始建于明代,是为祭祀唐代名将张巡(民间称张元帅)而建立的纪念性塔。依如今现存的风貌而言,千佛塔最为年长了,时光的刻纹在它身上颇显淡定,沧桑中带有一股智者的风味,因着那些庄严静穆的佛像。

三、千佛塔

“妙法莲华,诸佛之秘藏。多宝佛塔,证经之踊现”,多宝塔的意义,可见不凡。

临海巾山的多宝塔始建年代不详,但至迟于唐天宝三年(744年)即已建成,在历史上,曾是天宁寺(古龙兴寺)的重要组成部分,曾叫龙兴寺塔。现存塔身为元大德三年(1299年)重建,据元代僧淳具《捐建多宝塔发愿文》砖刻记载: “元大德三年(1299年)二月杭州灵隐寺僧淳具为追荐亡考泮秀才行已、亡妣陈氏、亡翁宣教公、亡婆车氏”而捐资所建,即千佛塔为元代杭州灵隐寺僧淳具为纪念其去世的父母和祖父母而出资建造(塔砖现藏临海市博物馆)。清咸丰十一年(1861年)遭火焚,木构部分毁坏,至民国时已是“塔顶久坏,草木生之。……今楼圮,多栖鸜鹆”(陈懋森《临海志稿》),没有了塔顶,当地人因戏称“癞头塔”。而摄于1922年前后的千佛塔的照片为日本人常盘大定所用,在其所著的《支那佛教之研究》第六卷《支那文化史迹》进行了介绍,文章结语中言之凿凿,称千佛塔“巍然雄豪的风姿还依然存在,特别是壁面的千佛砖,进一步体现了它的外观的庄严美”,同时日本的《东方美术大观》杂志也登载了千佛塔的照片和介绍文章。1954年7月22日,我国古建筑专家陈从周教授来临海考察时,认为临海的千佛塔“与宁波的育王塔相仿,当以元大德时为可信”(项士元《慈园日记》)。

千佛塔至1976年时曾作维修,将因毁坏而呈不规则状的塔顶改成攒尖顶,但未按照原状复原。1999年,再次对塔进行维修,将塔顶恢复成原状。

如今的千佛塔共七级六面,砖木混砌楼阁式,其内中空,单壁筒状结构。塔经修缮后高约30米,勒脚边长3.66,对角径7.12,塔内空径1.8米。从第一级起,每层都设有一个壶门;从第二层开始,每级每面除虚门外,均设有壁龛,至七层,每层高约4.17米,构造略有不同,壁龛中的佛像砖数量也有少许差异,因之每层佛像砖数量不尽一致,少则一百三十八块(四层),多则一百八十七块(六层),全塔共计一千零三块。佛塔的建筑手法各层平座均采用石板出跳的特征颇为罕见,而比例准确、造型优美的塔砖佛像,更是这多宝塔的荣光体现。

元代佛像造像多表现为头大身小,颈部较短,躯干挺拔,健劲有力度,莲座较低矮,呈大梯形,莲瓣多宽肥,朴素无纹。六面体的塔身上,每一面都整齐地镶嵌着浮雕佛像,迎面望去,十一尊一排,自下而上四排,共四十四尊仪态大方的坐姿佛像,盘膝交腕,结跏趺坐,其神恰似《楞严经》中“胜妙殊绝,形体映彻,犹如琉璃,常自思惟”之状;佛教虽主张于不着相,但若示众,着于相的兴许就如这般神情祥和,叫人安定。趋近观摩,七百年时光的雕刻,风雨霜电的刻划,早已写就了“荧光列宿,满月丽天”的图景。

当年,弘一法师坐化前,念到的“天心月圆,华枝春满”,或许亦是对残缺的圆满之释怀。

(巾山塔群——千佛塔、东大塔、南山殿塔,省级文物保护单位,公布时间:2005年3月16日)。