(一)

7月29日的凌晨4点,天色亮得还算早,55岁的倪腊梅已经洗簌完毕,拢一下发白的发丝,揉揉惺忪的双眼,操起桌子上的汗巾,穿上环卫服,顺带着往随身携带的小拎袋里揣了一小瓶风油精,轻轻悄悄地示意同是环卫工人的老伴范平楚:“锅里有昨晚的剩饭,做了泡饭当早饭吃,你昨晚10点的班,就再睡会儿吧。”

骑着环卫处配备装载垃圾的那辆小三轮车,穿过狭窄幽暗的楼道和小巷,吱吱吖吖要踩过崇和门广场,过东湖小商品城,拐进崇和路,过了国际大酒店,倪腊梅才下了车,这便是她每天“服务”的路段,因为要赶在早上7点之前做好头一遍的清扫工作,她没有顾上吃早饭,径直取了车里的工具就开工了。昏暗的路灯下,她挥舞大扫把的消瘦身影拉得好长好长……

一直过了上午9点30分,毒辣辣的日头已经很高,倪腊梅才去月河路和崇和路交界的一处公厕歇歇脚。早阵子就听说公厕保洁员洪永年要去宁波看宝贝孙女,倪腊梅好奇地探进头去看看老洪全天候公厕保洁的活儿是谁替代的。

“老洪走不开,这不我带着孙女来看他了嘛!”从公厕管理房迎出来的,不是洪永年,是他的老伴钱春招。俨然已经是“老朋友”了,61岁的春招招呼倪腊梅在公厕外头的树阴下小坐。选这样的点,一则树底下凉快点,二则不耽误倪腊梅随时“盯梢”着路面,有垃圾好马上起身去清扫,“其实也是没啥地方好歇歇脚的,这大热天的,室外哪里都跟蒸桑拿一样!”

钱春招格外理解环卫工人的辛苦,不单因为老伴儿是干保洁的,更多的,是自己也近乎干了19年的环卫工人。

“干这行啊,就得有‘傻子’一样的精神!”钱春招是个爽直人,19年前她开始从事环卫工作,一直在该处公厕坚守,直到孙女出生,她把担子交给了老伴,只是公厕的保洁是常年全天候的,又没有换班,这不,老伴没空去宁波,就只好她带着孩子来“看”他了!

“19年前我的工资是每个月300元,后来有个劳模帮我们反映,工资涨到了450元,那会儿乐呵的呀!后来慢慢的,政府愈发重视了,我们工资从1300又涨到了现在的1800元上下,这个过程经历了19年。” 钱春招眼里这股子“傻子”精神不只是微薄收入下的坚守,完全是因为“一份工作做得久了,都有感情的”。

说话间,洪永年打扫好了公厕的蹲位内外槽,出来站会儿的空档,可劲儿跟孩子“天伦”了一回。老洪是永丰镇更楼一带的村民,已经不记得干这份工作的初衷,而今的他虽然每天要清理不同规格的18个大小便池,还要负责外头洗手盆、玻璃镜面、地面以及公厕周围的保洁,但他似乎已经习惯了。

“公厕卫生要做到六净六无,墙壁、门窗、隔断板、厕位、地面干净不说,还必须没有纸屑痰迹、没有污泥积水、没有恶臭、没有蛆蝇、没有尿渍、没有蛛网……”老洪背诵的一长串的保洁要求着实让人感叹,好在公厕去年改造翻新过,整体工作环境大大改善,在大家眼里,眼下该路段的公厕算是全市“最美公厕”之一,老洪该“知足”了。

老洪确实“知足”,相比倪腊梅夫妻,他看守的公厕好歹是有“蜗居”的。倪腊梅直点头,她的“家”在古城街道下桥路附近的一栋老房子里。这种老式结构的平房,即便是骄阳如炬的盛夏,屋子里也没很亮堂。“房子是租来的,每个月三四元的租金,在城里要找到便宜又干净的房子,不容易啊。”倪腊梅是白水洋镇黄坦山区的农民,来城里做环卫工,每天老家来回显然是不现实,她原本的十来年都是在下桥一带的小街小巷里清扫,为了方便也图经济实惠,当时就选择在那边租房,两年前因为工作出色,她和老伴被安排在被冠以“环卫保洁示范街”的崇和路国际大酒店到府上人家段上班,但是相应的,因为是示范街,保洁的要求也提高了,每件垃圾的停留时间不能超过15分钟,这意味着她的活儿也更重了。上班的地方远了,但因为租住的房子租金便宜,老两口硬是没有腾挪地方。

“再干几年吧,盼着哪天政府能给环卫工人一个居住的地方呢!”倪腊梅指着公厕楼上老洪的不足20平方米的“蜗居”,羡慕有加。

“听说椒江有环卫工人之家,没准哪天我们临海也能有的呢!”因为该路段的公厕停车方便,又是交通要道,全城的出租车司机几乎都选择在这里“方便”。听着大家讨论环卫工人的事儿,车师傅小汪忍不住发挥了出租车司机的“博闻”特长。待他出来,老洪职业惯性似的,转进公厕,把洗簌台面又擦了一遍。倒是倪腊梅,一脸好奇地看着司机,大概是希望他再多讲点有关环卫工休息场所的那些事儿吧……

事实上,不仅仅是倪腊梅。在这个物价飞涨的年代,能在城市一隅,有一处属于环卫工人的免费的休憩地,是城区1300多环卫工人的共同愿望。

(二)

谢菊云这几天晚上都没有睡好,快到中午了,实在有些累,喊了在旁边玩耍的街坊帮忙看看“摊子”,她想在管理房里吃点儿点心。也就喝碗绿豆汤的时间,还是不放心,进了男厕看看有没有新增的“脏东西”。

谢菊云眼里的这个“摊子”就是崇和门西广场公厕,全天24小时免费对外开放。毕竟是城市的核心区域,又是旅游热门景点,这处公厕人来人往,即便是工作日,人流量也是“爆棚”状态。“我每天要在公厕周围捡三四十遍的垃圾吧,没算过,反正就是不停地。”谢菊云显然有点小情绪,她要时刻注意着地面上的垃圾及脏污的地方,每隔一段时间就得把每个厕所冲洗一遍。除了公厕里面,公厕外围5米之内的地方基本也是她在打理。捡垃圾、扫地、冲洗厕所就是每天的全部。

总觉得这是个不睡的城市,酷暑的晚上,跳排舞的市民们相继出动,散步走路的人们也开始进场,孩子、老人、下班的人群……几乎是蜂拥而至。在公厕坚守了4年多的谢菊云明显觉得累了许多,毕竟自己也步入60岁大关,遇到人流量大的晚上,体力是有些吃紧的。

免不了遇上不讲公德的人。早阵子有天晚上,有醉汉到公厕,还没进场呢,一路“满地直播”,不仅地面都是污秽,墙壁、门板上到处被喷射得又脏又臭。已经是凌晨的点了,谢菊云起身打扫,忍不住提醒陪同的人。只是很无奈,菊云说当晚被对方“啰嗦”了好一阵,以后她再遇到这样的事情,就选择“闷头苦干”了。

“是要呼吁一下,我们广大市民都要讲卫生,还要有公德心。”常年“混迹”在广场的胡老伯也看不下去,“有的人,自己家里一尘不染,可一旦走出自家大门,便随心所欲乱丢垃圾。更有甚者,当环卫工人好心提醒时,居然抛出‘都不乱扔东西,要环卫工人干什么’的谬论。不乱扔垃圾果屑,不随地吐痰吐口香糖,这可能是许多小学生都知道的事情。但就是这些倡导多年的小事,许多人却还是做不到。”

胡老伯的“义愤填膺”说出了谢菊云的心声。“像口香糖,最难处理了,它会到处粘,不管粘到哪里,都很难清理干净。”说话间,她转进管理房,拨拉着找自制的那种小铁皮铲子。这些年,为了把公厕打扫干净,她想了不少“妙招”。

再环顾她居住的管理用房,小小的房间被隔成了两间,摆放着一张桌子、一张床、一个柜子紧挨着床沿。“广场嘛,太阳直晒,屋里要到早晨1点多才凉快下来,我都长痱子。” 说话间,厕所迎来了一阵小高峰。短短半小时,进出十几人次,地面留下了一串串脚印。看着自己的辛苦劳动反复被“归零”,谢菊云赶忙拎了拖把过去,手臂上露出的红色疙痱子,有些晃眼。

那收入怎么样?面对这样的提问,谢菊云有些支吾,她简单地回了句“不多”。这样的“支支吾吾”也同样体现在了谢鲁王路垃圾中转站陈西火身上。

“黄和平,5点整,一车;朱明达,6点整,一车……”已经是晌午时间,陈西火在操作间统计当天中转站垃圾清运的明细,当天光是上午8点前,就压缩清运了6大车垃圾去钓鱼亭垃圾焚烧场,眼看着饭点了,还不时有垃圾车进出,陈西火预计这整一天少说也要有七八十吨的垃圾。

当环卫工人并非陈西火的本意,早年他在河南洛阳务工,生意做得也还不错,只是后来家里儿子女儿相继外出做生意,拗不过媳妇王美芬的“枕边风”,夫妇俩选择到中转站当操作工,拿他的话说,“两个人在一起,有照应!”

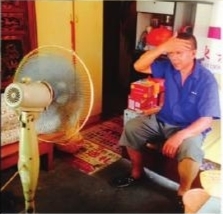

陈西火不太愿意谈收入,后来坐在十几平方米的管理房里抽闷烟,额头细密的汗珠滴下来,误入了眼,眼睛竟一下子红了起来。“中转站都是早上4点、4点半就开门,一直到晚上10点半才结束,这个时间跨度呢,我有些不好意思算工资。”陈西火和老伴儿很少回老家,吃住都在中转站,“工资拿到手大概2600元上下吧,自己再交590元的养老保险,交过之后拿着单据去报销一半多,所以算算就这样了!”陈西火觉得,趁现在身体还硬朗,能干动就一直干。

(三)

市里下达了“多城联创”的任务,其中就有涉及卫生城市复检一项,身为环卫处主任,陈优林好些担忧:环卫工人的缺口一直存在,经费投入也是不足,不光是工人难找,就是现有的1300多一线环卫队伍里,60岁以上的工人占了65%以上,文化程度也低,大部分来自农村的他们,起早贪黑地上下班,没能解决住宿,待遇在整个台州9个县市区里排名倒数……

越想越心塞,索性起床,去各条路段转悠巡查看看。此刻的时针指向7月30日早上5点30分。自1995年正式加入环卫队伍的第一天起,每天早上5点30分起床,6点上街巡逻检查,这样的工作节奏,他365天,风雨无阻。

在另一条保洁示范街台州府路,遇到了同去巡查的副主任蒋来。顾不得寒暄,两人话匣子从6月底的一起紧急清扫就说开了,分管清扫的蒋来几乎是“据理力争”:洒水车不够,洗扫车也不够,清运的车辆也紧缺!蒋来是很着急,6月29日下午5时40分左右,在东方大道市政府门口往靖江北路后山方向道路上出现大面积油污致使过往车辆频频打滑。接到通知后,处里立即启动应急预案,组织20余人,第一时间赶往现场处理。但后来因为现实因素,当日只得先用沙子将油污进行覆盖处理,直到次日早晨4点,他们再次出动高压清洗车、洒水车、高压洗扫车对路面的沙子、油污进行彻底清洗。这期间,不单组织工人“火急火燎”,设备调度也是吃力。

陈优林哪里会不清楚,我市中心城区1300名环卫工人,担负着全市540万平方米的道路清扫保洁面积,79座公厕的日常管理维修,人均清扫保洁面积达到4500平方米,日清运垃圾300多吨。市里多数的道路等级都在3、4级,都不足够达到卫生城市的标准,环卫设施落后,大大小小不同规格的清运清洗车辆只有40来辆,中转站才4个,人工劳力付出甚大,垃圾投放确实吃紧!

两人说着说着就有些无奈,这几年也不是没有想过办法。

在任务重、人员少、设备落后的情况下,环卫处大胆探索、大胆尝试,2013年,尝试推行垃圾“扫运分离”模式,大大提升了环卫作业效率的同时,也保障了环卫工人的作业安全;2014年,他们再次创新工作思路,提出开展创建“环卫保洁示范街”活动,通过标准化作业、科学化考核、精细化管理,树立典型,由点带面,带动城区保洁质量全面提升。“看得到”的努力晒在阳光下,“看不到”的背后也凝聚不少汗水,这些年环卫处制定并完善了内部管理制度,坚持天天检查,每周考核,月月总结,奖惩分明,信息公开,各类台账资料管理、人员清扫保洁管理、环卫设施管理等相继出台并完善……

努力没有白费,在陈优林的带领下,环卫处近年来收获骄人成绩,2011、2012年,获得省建设厅先进集体荣誉称号;2013、2014年被评为台州市城市管理行政执法系统先进集体;2014年度关键岗位作风效能考核从往年的末位跃至第三名。更让人欣慰的是,2014年9月省爱卫办委托浙江省统计局民生民意调查中心对我省现有的17个国家卫生城市和15个国家卫生县城开展了卫生状况群众满意率调查,我市卫生状况群众满意率为91.65%,在全省17个国家卫生城市中位居第一!

只是困难真的也都很现实,环卫工作环境恶劣、劳动强度大、社会地位低、队伍稳定性差、经费不足,还有倪腊梅他们期盼的休息房,大家殷切希望的涨工资和“三金”“五金”那点事儿……陈优林再度陷入“怎么破解”的循环里,这辈子,其实大家都是一样的,真是时时刻刻都不知道如何是好。

□记者手记:

在这次的采访里,每一个受访者都是“小人物”,每一个都循规蹈矩地“演绎”着非常平淡和寻常的故事,几乎都没有波澜,也没有谁觉得自己是多么不平凡,甚至采写时,笔者一度彷徨,如果将这些一线的环卫工人的现状搬上好莱坞文艺片银屏,想来都不会有东西方审美的障碍,与其说它是中国故事,不如说是在弘扬有关“责任”与“奉献”的普世价值。

他们的日常,没有高大全,没有气壮山河,没有生死时速,也没有吸引眼球的戏剧性冲突,但也就是这些平常的环卫工的平常生活,却直切要害地反射出这个群体生存的尴尬现实,与此同时,它其间蕴含的那股子清新质朴的力量,激发起人们心中的温馨情愫。这既是对“责无旁贷”这个词语淋漓尽致的注解,也让人看到闪烁着的人性光辉。

相比于社会物质财富非均衡性的急剧膨胀,这种充满人性温暖的小清新已经愈发稀缺。感动之余,我们也往往忽略了一些更抽象,也更深层的东西。人的价值,往往不取决于生活舞台的大小、聚光灯的强弱、与繁华都市距离的远近,而在于对于人性基本价值的坚守。但是要让这份坚守在任何环境下都不沮丧、不颓唐,对生活、对未来还充满信心,我们该为这样的群体做些什么?关注?关注,止于关注,真的还是远远不够的。