作为一个沿海城市,我市造船历史悠久。随着现代化的建设,人民生活水平的提高,不断地以铁船代替了木船。从上世纪80年代直到如今,木船在沿海地带的使用越来越少,这种造船的技艺也随之会面临着失传。“明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。”明代魏学洢的《核舟记》生动描述了当时的一位能工巧匠,用核桃制作船模,而杜桥镇川南也有一位能人,能够把几百吨的中国古代帆船做成一两米的木质微缩帆船,大船该有的零部件一个不少,大船能活动的机关一个不落,而且放到运河中,微型帆船还能航行。他叫项康保,坚持制造木质仿古船模,只希望能通过船模制造将上代人的智慧能保存下来。

古朴风俗让船模得以保留

杜桥位于浙江省东南沿海黄金海岸线中段,历来是海洋渔业生产的重点地区,造船历史源远流长。历史上出过很多造船名匠。近代就有一个故事能说明杜桥造船技术的高超。抗日战争结束以后,临海的造船业,大多由民间的私营业主采取雇工造船。主要分布在杜桥、章安、前所、葭芷、栅浦、石新妇(即今红光)等地。杜桥厂横村的金加新,也是一位小有名气的造船师傅。有一年,山东某造船厂,已造好木帆船,由于安装三支桅难度较大,就四处寻找顶级的造船师。当他们得知临海杜桥有造船高手时,就不惜重金南下请师。结果,请金加新师傅前去安装。由于交通不便,金加新被对方用轿子接到山东,待安装好后,他们又用轿子将金加新送回家,并请雇工跟随轿子将银洋挑回来。这一去一回足可见杜桥造船师傅的技术得到了充分的认可。

祖先造船主要靠两件东西,一个纸本则例(即工程样本),二是实物模型,这两样东西在中国乃至世界造船史都极有价值。杜桥船模的历史可以追溯至十九世纪末与二十世纪初。唐宋以来,随着海上交通工具和船运的发达,妈祖的信仰随之传播。妈祖给人们带来“幸福平安”,人们自然对她感恩戴德,利用各种方式祭祀供奉她。在沿海许多地方,都修有“天后宫”或“海神娘娘庙”,专门祭祀海神妈祖。来庙里祭娘娘,有一项重要内容就是向娘娘敬献“愿船”: 在新船下水出航时,将自家所用的船只做成逼真的船模,献到娘娘面前,俗信会得到娘娘的特别呵护,可确保航海平安。这种风俗兴起很早。所以许多妈祖庙内便留下了大量的古代船模。杜桥渔区的民众普遍信奉妈祖。所有神庙供奉船模的习俗一直流传至今。

随着社会经济的发展,铁制机动渔船逐渐取代了传统的木制渔船,木制渔船制造逐渐退出历史舞台,但渔民们向妈祖娘娘敬献的“愿船”,依旧是传统的木质帆船。因而,原先造木质帆船的师傅开始制作船模,于是也便成为现今掌握船模制作工艺的少数工匠。船模制作这一民间特有技艺逐渐形成并延续。

杜桥船模的制作为家族传承和师传相结合的传袭方式。船模多为浙、闽一带的江南船型,以海洋渔业生产的各类渔船、商船为原型,按照比例缩小,仿真制作。船模工艺精细,综合了木工、美工、雕工等技艺,制作流程大致可分为画图纸、放样、切料、上龙骨、架横梁、上模板、安装附件、打磨、油漆、点睛等工序。在制作材质上主要使用不易腐烂、木质硬、较易成型的樟木、杉木,在制作工具上则用手锯、斧、刨子、锤子、榔头、凿、钻等传统器具。

杜桥船模具有民俗价值,美学价值,历史研究价值和收藏价值,然而随着社会经济的发展,庙宇供奉船模日益减少;船模制作是木工、美工、雕工的综合技艺,对技术要求较高;船模制作这项手工技艺不足以维持生计,因此后继乏人,呈濒危状态,急需抢救保护。

造船匠成了船模手艺人

自从海边来了螺旋桨动力的“铁家伙”,正宗的木质帆船,几乎已经绝迹了。不过,杜桥镇64岁的造船师傅项康保,却在忙着打造一艘艘木质船模,在敲敲打打之间重温“帆船时代”。

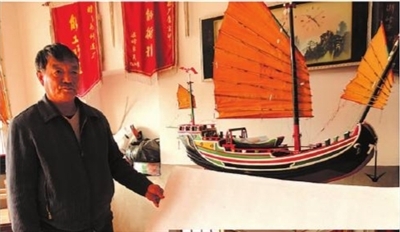

从临海驱车来到项师傅的家,眼前的两间两层老式楼房在众多新建房屋中显得有些不起眼。然而一走进一楼前厅,两艘制作精美、色彩艳丽的古船模马上让人眼前一亮。项康保告诉记者,这两艘船是人家预定了的,一艘是红头渔船,另一艘叫“花屁股”,是艘古商船。

尽管和100多吨的“庞然大物”比起来,项康保的船模显得有些“迷你”。但麻雀虽小,五脏俱全,大船上有的物件,小船上全能找得着。大到船锚、船舵,小到跳水板、坐椅,这里都应有尽有。项师傅的船模,都是根据真船的尺寸按比例缩小制作的,甚至连船帆、甲板等部件都是可以活动的。“可以说,它就是真船的缩小版!”项师傅拍着胸脯说,他造的船模,个个能下水航行。

这个痴迷船模的老人,年轻时可是个造船行家。在一楼前厅里,记者看到墙上还悬挂着3面温岭渔民赠送给项师傅的红色锦旗“技术第二,信誉第一”、“能工巧匠”、“艺能术精”。说起这些锦旗,项康保有些感慨,14岁时,他便到椒江的一造船厂拜师,学起了打造木质帆船的手艺。虽然没有上过学,大字不识一个,但天资聪颖的他,学艺3年便掌握了船形设计、绘图、预算、备材、制造等,开始出师带徒弟,30岁便能带班指挥制造整艘木船。可这来之不易的绝活,并没有让项康保捧上“铁饭碗”。上世纪80年代初,钢铁巨轮开进台州,木质帆船便开始逐渐退出历史舞台,而掌握木船制造技术的项师傅便也无船可造了。

“制造钢铁轮船的图纸都是船厂高价问设计公司买的,而木质帆船的图纸都是我们自己画的,船在水中要有流线型,在水上面要有抗风能力,船造得越好,开起来速度就越快。”项师傅说,现在木船造价高,造一艘木头渔船要上百万,而铁皮渔船只要几十万。其实渔民们都喜欢木船,因为冬暖夏凉,“这些锦旗都是上世纪90年代最后一批锦旗了,1996年之后我就没有再造一艘木船了。”如今在大海上,基本看不到木质渔船的影子了,“现在经常有渔民们专门找我修船,木船少,铁船多。”项师傅对于时代变迁,抱着顺其自然的态度。

尽管如此,从小在海边长大,游泳戏水,划舟搏浪的项康保对木船的感情,还是一点没变。“退休后在家每天也是忙忙碌碌的,这家说要修船,那家说要帮忙。可一闲下来,心里就空落落的。”后来有人找上门求做供奉用的船模,项康保便捡起锯子、榔头,开始“叮叮咚咚”地制作古船模。几十年造船的老底子,让项康保做起船模来,也是顺风顺水。可是,执着的项康保想把真船上的每一个细节,都原原本本地“缩”进船模。项康保做船模原本就是利用闲余时间,这样一来,造一艘船,少则数月,多则半年。

自建工作室专为船模

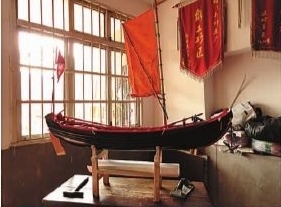

项师傅为了方便制作船模,8年前,在自家门前池塘上,利用废弃建材,建造了一个工作室。走进工作室,进入眼帘的是满满当当的木材和工具。四面墙由废弃旧木窗拼搭而成,采光良好。据项师傅介绍,这间36平方米的工作室,建在水上,冬暖夏凉,平时他做船模的时候,总会有不少村民过来围观。“夏天,他们就过来乘凉、聊天,冬天过来取暖,看我制作船模,大人和小孩子们都觉得很有意思。我这里比村里的活动室还热闹。”

项师傅造船手艺高超,对一般木匠活也不在话下,“你看,这凳子、架子、我家的栅栏,都是我自己做的。我的工具很全,和木匠有的一拼。”项康保制作船模采用最原始的手工制作法。他唯一带电的设备是一台简陋到极点的切割机。除此以外,船模上小到甲板上的浪凳,或者桅杆上的一个滑轮,都是项康保亲手打磨并组装上去的。其实现在很少有人用滑轮,有部分制作者都是直接将船帆粘到桅杆上。但项康保认为,不能上下滑动就不能称做船帆,即便它是一个模型。

环顾工作室,杂乱的木材堆积在各个角落,工具随处摆放。很难将大厅里面那两艘制作精美的船模和眼前的工作室联系起来。项师傅羞涩地笑了,“船模制作是一种复杂耗时的技艺,从构想到设计、选料、雕刻、装配、彩绘约有30道工序,所用材料有樟木、杉木、油漆(红黄绿)、桐油灰、苎麻丝、土钉、毛竹、线绳、帆布等。工序多,要用到的东西也多,我都是怎么方便怎么来的。”

从14岁拜师学艺,50个春秋弹指而过。他带过几十个徒弟,可今天坚持拿刻刀的只有他一人,“徒弟们都去做生意了,没人干这个了。他们偶尔会过来帮忙。”对于放弃造船手艺的徒弟,项师傅非常理解,“制作船模费时费力,经济收入比不了做生意。我也是闲着没事才做。其实我在镇上新建了两间房子和儿子一起住,这两间老房子也主要是为了做船模方便。”

项康保介绍,船模是图纸之外的重要规范,在中国已有几千年前的历史了。河姆渡遗址出土过七千年前的陶制船模,广州皇帝岗西汉墓也曾出土两千年前的木船模,但能传下来按比例缩制的帆船船模少之又少。传统船模的功能分为两种:一种是在做真船前,做一个微小模型,而后按比例放大,做成实用大船;另一种则是将真船缩小,摆放在家中,以前是保佑出海平安,多是用来观赏。

“我当年做学徒的时候,还没资格造大船,就经常自己将大船按实际大小比例做成小船模,然后到村里边的小河开。船模能开,造起来的大船才不会出问题。我家里现在还有一只那个时候做的船模呢!”说着,项师傅带着记者上楼。在一张老式木床床顶,记者看到了那艘近半个世纪的渔船船模。由于长久未使用和清理,船模已经积了厚厚一层灰。但绿色的船身,红色的甲板,黑色的驾驶舱,色彩依旧鲜艳如新,船帆半开,桅杆挺立,仿佛正准备起航出海。“这艘船当初可会开了,一点风就能让它开得飞快,河里、水塘到处开。船底涂了桐油和石灰粉,四十多年都没漏过水。我当初对它可宝贝了,后来因为太忙了,就把它放在床顶积灰了。”话语间,项师傅仿佛又回到了学徒时代,“现在我还做了几只船模给小孙子当玩具。”

做船模如同造真船

回到大厅,项师傅详细地介绍起了其中一艘花屁股商船。船模虽小,但制造工艺并不简单。这些工艺,以前都是师傅带徒弟一代代传下来的。项师傅拿出两张图纸,上面用铅笔密密麻麻地画起来的线条让人不知所画何物。“这就是这艘商船的制作图纸。图纸与实物的比例为1比1。这是船身,1.4米。”说罢,项师傅将图纸对着船模,“做一艘船模就要画一张图纸,我没上过学,人老了,眼睛又不好使。画一张图都要用工具反复测量。单这张图纸就花了一个月才完成。”(下转周刊第2版) (上接周刊第1版)

图纸完成后,就到了制作阶段。挑选木材、打磨部件、安装拼接到最后的喷漆都由项师傅一手完成。“哪块木材做哪一个部件,都要做到心中有数。”刨木板、雕木块、做木船,全船手工制作,每个环节都要精雕细琢,“这些功夫都要细。”大老粗的男人此时却比绣花姑娘还要心细。

高高竖起的桅杆、船帆,可以活动的船舵、船桨、绞锚机……船体整体造型雄健,艏、舱、舷、艉十分逼真,舵、锚、甲板、桅杆、风帆一一具备,门窗、过道都雕刻得玲珑剔透,桅杆顶端鱼形的风向指示器还会随风转动。船模还搭配了小巧玲珑的舢板船。制作完成的船模做工都非常考究,不仅船型惟妙惟肖,色彩搭配也非常漂亮,更让人叫绝的是,有很强的真实感。项师傅拿出一张绿眉毛商船在海里航行的照片,“这其实是一张做出来的照片,人家把我做的船模拍了照,再放在大海的背景里,就和真的一模一样。”记者接过照片,不仔细看,真的看不出这不是真船,而是船模的照片。

再看眼前的花屁股,船身线条流畅,船头挡浪板画有吉祥瑞兽,船尾画着八仙过海。“这是按照以前古商船的比例缩小制作的。功能与真船一致。看,有时要过桥的时候,挂帆的桅杆可以这样放下来。”项师傅说着,把船模上的桅杆往前一倒,“进港的时候,船帆要收起来。”船模的船帆应声收起。

“花屁股是以前商人载货用的,因船尾刻画”八仙“、”天女“等五彩人画,远远看去船屁股花花绿绿的,就有了这个花名。它与其他船型的船尾样式也有所不同,它的船尾是凹进去的,而其他的船尾的笔直的。”项师傅解释道,“舢板船牵拉在大船后面,当大船靠不了小岸口或遇到潮落时,就用它当”桥梁“。它还有救生的作用,平时也可用于小江河上劳作。”

在制作过程中,项康保非常注意细节。比如真船的船眼睛制作,仪式相当隆重,事先要请风水先生择定吉时良辰,并按金、木、水、火、土五行分别在钉船眼睛的银钉上系上五色丝线。船眼睛由优质樟木精雕而成,呈半球形状,眼珠微凸。在项师傅的船模上也能看到他对此重视,船模的船眼睛也系着五彩丝线。“真船的船眼睛设置位置很有讲究:捕渔船的船眼睛都向下,意谓能看到海中鱼虾,渔船因此而丰收满舱;商船(即运输货船)的船眼睛则向前看,象征一帆风顺,破浪向前;还有一种送瘟神的象征性的纸船,谓之”神船“,船眼睛朝上看,示意灭怪降妖保平安。凡是用樟木雕刻的船眼睛,在安置时,钉三个钉,不能多亦不能少,下钉位置也要求准确。”

项康保制作的船模在台州沿海一带小有名气,他会制造民国时期的各种挂帆木壳船,如红头、花屁股、绿眉毛、鸭屁股、舢板等20多类船只。他告诉记者,自己已记不清这些年制作了多少船模,许多人听说后,会过来买他制作的船模。“每次都是刚做好就被买走,高的船模可以卖到一两万元,他们主要买去主要是放在庙里,其次是建筑公司和其他企业单位。”项师傅说。前不久,他制作的一艘长2.8米的船模,被人以1.5万元的价格买走。“我制作这些木船船模,大的要三个多月,小的也要两个多月,非常费功夫,但是我做这件事的最大价值不是为赚钱,古船是临海海洋文化的重要载体之一,几千年传承下来,不应该说没就没。这种文化如果不及时拯救,今后将彻底作别千年古城。”项康保说,项氏船模制作入选临海非物质文化遗产名录,他心里非常高兴。